Blender 2.8 - 5.0 の使い方 (01) インストールと日本語化

Blender最新情報 www.mztn.org 次 (画面構成とモード)

Blender 2.8 - 5.0 の使い方 [目次]

- (01) インストールと日本語化

- (02) 画面構成とモード

- (03) オブジェクトモード

- (04) 球と円柱でモデリング

- (05) スカルプトモード

- (06) 編集モード

- (07) リトポロジー

- (08) Python スクリプト

- (09) マテリアル (1)

- (10) マテリアル (2)

- (11) マテリアル (3)

- (12) アーマチュア(ボーン)

- (13) Rigifyによるリギング

- (14) パーティクルヘア

- (15) グリースペンシル

- (16) ジオメトリーノード (1)

- (17) ジオメトリーノード (2)

- (18) カメラ

- (19) ジオメトリーノード (3)

- (20) 新ヘアシステム Hair Curves

- (21) ヘアカーブの進化

- (22) Vector Displacement Mapブラシ

- (23) アセットライブラリ

- (24) シミュレーションゾーン

- (25) ボーンコレクションとRigify

Blender

私 が Blender(ブレンダー) を知ったのは、拙作のフリーソフトを掲載して献本して頂いた 2000年ごろの Windows 100% という雑誌だったように記憶しています。 今では機能追加したり、バグ修正したりと少しだけ開発に貢献できるようになりました。 Blender を20年以上 見てきましたが、Blender 2.8 で初めての人でも理解しやすい操作性になってブレークしました。 マウスの右クリックで選択を、左クリックで選択に入れ替え、キーボードのショートカットをほとんど使わなくてもマウスやペンで操作できるように、ユーザインターフェイスが大きく変更されました。

Blender は開発が速くて、どんどんバージョンアップされます。 しかし、Blender 2.8 以降は操作方法はあまり変わらず、機能が増える方向で進化しています。

Blender とは

Blender(ブレンダー) は、Windows、macOS、Linux で動作する 3次元コンピュータグラフィックス(3DCG)の統合型アプリケーションです。 日本語表示が可能で、モデリングから 本格的な 3DCG アニメーション まで作成できる機能を持っています。

ライセンスが GPL なので無料で使用できることはもちろん、ソースコード を公開する限りBlender自身を改造して配布することも可能です。 Blender で作成したファイルは GPL の制限はなく自由に使用できます。

2026年1月現在の最新バージョンは Blender 5.0 (5.0.1 : 2025-12-16) です。 長期サポート版(LTS)は Blender 4.5 LTS(4.5.5 : 2025-11-18) です。

長期サポート版は、公開後2年間は機能追加を行わないで不具合の修正のみが行われます。 Blender 4.5 LTS は2027年7月までメンテナンスされます。

現在の最新の開発版は Blender 5.1 Alpha です。

Blender 2.8シリーズ は Blender 2.7シリーズの開始から 5 年ぶりにユーザインターフェイス が大きく変更されて 2019年7月30日に公開されました。 左クリックで頂点や物体を選択して、メニュー や コントロール をクリックすると普通に使えるものとなり、Blender を初めて使う方にも優しくなりました。 2021年12月03日から公開されている Blender 3 シリーズも、2023年11月14日から公開されている Blender 4 シリーズ、2025年11月18日から公開されている Blender 5 シリーズも機能は増えていますが、操作方法は2.8系とほぼ同じです。

Blender 5.0 のダウンロード

Blender の公式サイト(https://www.blender.org/ )にアクセスします。 このページからBlender に関するいろいろな情報を得ることができますが、Blender をダウンロードするには、 「Download Blender」をクリックしてダウンロードページ(https://www.blender.org/download/ )に移動します。

ダウンロードページでもう一度「Download Blender 5.0」をクリックするとアクセスした OS 用のBlenderのダウンロードが始まります。 Windows 11 の場合は、blender-5.0.0-windows-x64.msi というファイルがダウンロードされます。

下のボタンをクリックすると zip 形式や macOS、Linux 用の Blender もダウンロードできます。古いバージョンと共存させたい場合は Windows 用の zip 形式にすると、好きな場所に展開して、そこから Blenderを起動できます。

blender の実行ファイルのあるフォルダ内に存在するバージョン番号のフォルダ内に config フォルダを作成すると、そこに設定ファイルが保存されるようになります(例えば blender-5.0\5.0\config)。 外付けのドライブに保存すれば起動ファイルやプリファレンスの設定内容とともに持ち運ぶことができます。

長期サポート版のダウンロード

より安定した長期サポート版(LTS)は https://www.blender.org/download/lts/ からダウンロードできます。 機能の変更がなく、2年間は不具合の修正だけが行われるバージョンです。

Blender 5.0 のインストール

Blender のインストーラが起動したら [Next]ボタンを押します。

インストール先を確認して、[Next] ボタンをクリックします。

インストールの確認です。 戻って設定を変更することができます。 インストールするには [Install] ボタンをクリックします。

インストールが終了したことを示す画面です。「Finish」をクリックします。

Windows の zip 版をダウンロードした場合は、どこに展開しても使用できます。 フォルダには次のように blender-launcher.exe と多くのファイルが含まれていますが、blender-launcher.exe をクリックすると起動します。 blender.exe でも起動しますが、コンソールが一瞬開きます。 Blenderの実行ファイルのあるフォルダに 「portable」という名前のフォルダを作成すると、設定ファイルやエクステンションズで取得したアドオンなどが保存されます。

macOS の場合は必要なものはすべて Blender.app に含まれているので、Blender.app をクリックすれば起動します。 Linux版も展開したフォルダの「blender」を実行します。

最初の起動

最初に起動すると真ん中に スプラッシュスクリーン が表示されます。 スプラッシュスクリーンの画像はバージョンごとに変わります。

安定した長期サポート版(Blender 4.5) では次のような画面です。

これだけで日本語化は終了です。

最初の2つの「Shortcuts」と「Select With」は初心者の方は変更してはいけません。 「Shortcuts」ではキー操作を、他の3Dソフトにできるだけ合わせるように変更され、次の「Select With」ではマウスの操作が左右変更されてしまいます。 おそらく今後、多く出てくる書籍やネット上の解説と異なる操作となってしまうので変更しないようにしましょう。

「新規プリファレンスを保存」を押して、設定を保存します。

Blender Dark の画面

画像の領域か、「全般」をクリックすると、標準の画面が表示されます。ちょっと訳が微妙ですが、「一般用」といった意味でしょうか。

立方体(通称デフォルトキューブ)が3Dビューポートの中央に表示された標準の画面が表示されます。

Blender Light の画面

最初に起動したときに表示される画面で「Blender Light」に変更すると、配色が明るくなります。 Blender 3.5 で Blender Light テーマの配色が見直されました。前に戻って見やすくなったので、Blender Light テーマを使うことにします。

メニューの「編集/プリファレンス/テーマ/プリセット」でも変更できます。

「Blender Light」テーマの「General」の画面です。

起動時の設定は「Edit」メニューの「プリファレンス」から、あとで変更できるのであまり気にする必要はありません。

デフォルトで表示される画面の構成を説明します。 一番上のメニューが表示される領域を「トップバー」と呼びます。 一番下は「ステータスバー」で、マウスボタンの機能や頂点数、ポリゴン数、バージョンなどの情報が表示されます。

物体の位置や形状を確認したり、変更や修正するためために使う「3D ビューポート」の構成です。上部のヘッダー領域 にあるメニューの「ビュー」から「ツールバー 」を選択するか、マウスカーソルが「3D ビューポート」内にあるときに、キーボードの[T]を押すと表示されるものを「ツールバー」と呼びます。メニューの「ビュー」から「サイドバー」を選択するか、マウスカーソルが「3D ビューポート」内にあるときに、キーボードの[N]を押すと表示されるものを「サイドバー」と呼びます。 「ツールバー」も「サイドバー」も「3D ビューポート」のモードやアクティブツールが変わると表示内容が変化します。

設定の変更

まず、「Edit」メニューをクリックします。 一番下の 「プリファレンス...」を選ぶと設定画面が表示されます。

左側のボタンで右側の各種の設定が切り替わります。一番上の「インターフェイス」を選択すると「言語」をクリックすると表示されるパネルで言語を選択できます。

Blender は最初から多くの言語に対応していて、設定を変更するだけでメニューもボタンも日本語で表示できるようになります。多くの言語から選ぶとき、[J]キーを押すと日本語、[E]キーを押すと英語が簡単に指定できます。

「テーマ」を選択すると、Blender の画面上のいろいろな配色が変更できます。膨大な組み合わせが可能なので、プリセットから気に入った配色を選択したほうがいいでしょう。

「視点の操作」から「選択部分を中心に回転」をON、「自動 透視投影」をOFFにしたほうが、モデリングしている物体を見失いにくくなります。 お勧めの設定です。

プリファレンスの画面を閉じるのは右上の「X」をクリックして画面を閉じます。 設定はすでに保存されているので「X」で閉じても大丈夫です。初期設定に戻す場合は左下の設定ボタンで「初期プリファレンスを読み込む」で「工場出荷状態」に戻すことができます。

設定ファイルの位置

起動時の設定や、起動時に表示するファイルは、使用しているOSのユーザごとに保存されます。バージョンごとに別のフォルダとなるため、Blender 5.0 と Blender 4.2 では別の設定を保存できます。 recent-files.txt には「最近使用したファイル」のパスが記録されています。 これらのファイルを消すと、Blenderを起動したときに初期設定値で作成されます。

- Windows の場合はユーザフォルダの下の 「AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\5.0\config\ 」

- macOS では、ユーザフォルダの下の 「Library/Application Support/Blender/5.0/config/」

- Linuxの場合は 「~/.config/blender/5.0/config/ 」

の中に設定ファイルである userpref.blend とデフォルトで開かれるファイル startup.blend が格納されます。

【Blender 4.2以降】Windows と Linux の場合は Blenderの実行ファイルのあるフォルダに 「portable」という名前のフォルダを作成すると、設定ファイルやエクステンションズで取得したアドオンなどが「portable」フォルダに保存されるようになります。 macOS の場合は Blender.app/Contents/Resources/portable というフォルダを作成します。

【Blender 4.1以前】Blender の実行ファイルのあるフォルダー内の中にあるバージョン番号のフォルダーの下に「config」という名称のフォルダーを作成すると、起動時の設定や、起動時に表示するファイルはその中に作成されます。

Blender の画面

日本語に設定された Blender 5.0 の初期画面です。 一番大きな領域が「 3Dビューポート」、その下が「タイムライン」、右側の上が「アウトライナー」、その下が「プロパティ」を表示する領域です。 これらは大きさも位置も、数も自由に変更できます。

ワークスペース

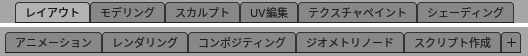

あまり自由すぎても収拾がつかなくなるので、ワークスペース と呼ぶ、いくつかの既定の配置が用意されています。 ワークスペースはメニューの右側のタブで選択できます。

Layout

デフォルトで開くワークスペースです。3Dビューポートがオブジェクトモード で開き、下部にタイムラインエディタが表示されます。右側にはアウトライナとプロパティが表示されます。

Modeling

頂点と面でモデリング するための配置で、3Dビューポートが編集モードで開き、タイムラインは表示されません。

Sculpting

スカルプティング(粘土細工のようにモデリング)用の配置です。 一般に数十万~数百万ポリゴンで細かい形状を先に作成して、必要に応じてリトポロジー(面を貼り直す)でポリゴン数を少なくします。 主としてリアルな人の顔や動物などのモデリングで使います。

UV Editing

テクスチャマッピングに使用する画像と頂点の対応を記録する UV マップの操作 用の配置です。

Texure Paint

3Dオブジェクトに直接ブラシで色を付ける テクスチャペイント 用の配置です。

Shading

Cycles や Eevee で使うシェーダノード の編集用の配置です。

Animation

時間軸に沿った操作をする アニメーション 用の配置です。

Rendering

レンダリング の画像を確認するための配置です。

Compositing

画像や動画を加工する場合に使用する配置です。

Geometry Node

ジオメトリーノードを編集する場合に使用する配置です。 ジオメトリーノードについては Blender 3.0 の使い方 (16)、(17)、(19)も参考にして下さい。

Scripting

Blender Python API を使って Python でスクリプトを書くためのコンソール とテキストエディタ が配置されます。

Blender の終了

Blender の終了方法です。 Window の閉じるボタンをクリックするか、ファイルメニューから終了を選択します。

ファイルが変更されている場合は保存するかどうかを確認されます。

保存する場合は「保存」をクリックすると Blender は終了します。

ファイルが一度も保存されていない場合は、保存先とファイル名を指定するファイルブラウザが表示されます。

Blender は3DCG に関して、なんでもできるように非常に多くの機能が用意された統合ソフトです。 書籍1冊ではとてもカバーできない機能を持っているため、初めから何ができるかを知ろうとするだけで挫折してしまうと思います。「何でもできる」ので少しずつ、ゆっくり覚えていくことにしましょう。 このサイトでも順次解説記事を書いていこうと思います。

Blender 5.0 の新機能

公式サイトの解説は、https://developer.blender.org/docs/release_notes/5.0/です。 Blender 5.0 は Blender 4.5 からのメジャーバージョンアップになります。Blender 5.0で保存したblendファイルはBlender 4.5でなければ開くことができなくなります。 色々な機能追加が行われています。

ジオメトリノードの追加

クロージャとバンドルが追加されました。 クロージャはEvaluate Closureノードの位置に差し込むことができるノードを別の場所で定義できる機能です。 グループノード内の「Color Ramp」ノードをグループノードの外に置く場合などに使えます。グループノードへの引数として関数を渡すといったことが可能になります。

また、SDFボリューム関連のノードが追加されたため、追加されたノードの数が増えています。

Blender 5.0で追加されたジオメトリノードです。 シェーダノード、コンポジットノードも含めたBlender 5.0 のノード一覧をこちらにまとめました。

| メニュー | ノード名 | 日本語名 | 説明 |

|---|---|---|---|

| Mesh/Operations | Mesh to Density Grid | メッシュの密度グリッド化 | メッシュから中身の詰まったボリュームグリッドを作成します |

| Mesh/Operations | Mesh to SDF Grid | メッシュのSDFグリッド化 | メッシュから符号付き距離関数(SDF)ボリュームグリッドを生成します |

| Mesh/UV | UV Tangent | UVタンジェント | UV マップを元にタンジェント方向を生成します |

| Point | Distribute Points in Grid | グリッドにポイント配置 | ボリュームグリッド内にポイントを生成します |

| Point | Points to SDF Grid | ポイントのSDFグリッド化 | ポイントから符号付き距離関数(SDF)ボリュームグリッドを生成します |

| Volume/Read | Voxel Index | ボクセルインデックス | フィールドが評価されたボクセルの整数座標を取得します |

| Volume/Sample | Advect Grid | グリッド移流 | 数値積分を使用し,速度フィールドをグリッド値が移動します.精度とパフォーマンスが違う,複数の積分方法に対応しています |

| Volume/Sample | Grid Curl | グリッドカール | 方向ベクトルグリッドの循環の規模と方向を計算します |

| Volume/Sample | Grid Divergence | グリッド分岐 | 方向ベクトルグリッドの各ポイントのフローの出入を計算します |

| Volume/Sample | Grid Gradient | グリッドグラデーション | スカラーグリッドの値の変化の方向と規模を計算します |

| Volume/Sample | Grid Laplacian | グリッドラプラシアン | 入力グリッドのグラデーションの分岐を計算します |

| Volume/Write | Set Grid Background | グリッド背景設定 | 非アクティブなボクセルやタイル用の背景値を設定します |

| Volume/Write | Set Grid Transform | グリッドトランスフォーム設定 | グリッドのインデックス空間からオブジェクト空間への変換を設定します |

| Volume/Operations | Grid to Mesh | グリッドのメッシュ化 | メッシュをボリュームグリッドの「表面」に生成します |

| Volume/Operations | SDF Grid Boolean | SDFグリッドブーリアン | 複数の SDF ボリュームグリッド入力のカットや除去,統合を行います |

| Volume/Operations | SDF Grid Fillet | SDFグリッドフィレ | 符号付き距離フィールドの内部コーナーの凹面を丸くします. 負の主曲率の領域にのみ影響し,表面間の移行をスムーズにします |

| Volume/Operations | SDF Grid Laplacian | SDFグリッドラプラシアン | 符号付き距離フィールドにラプラシアンフロースムージングを 適用します.平均曲率フローの,計算的に高効率な代替です. SDF 正規化と組み合わせるのが理想です |

| Volume/Operations | SDF Grid Mean | SDFグリッド平均 | 符号付き距離フィールドに平均(ボックス)フィルタースムージングを 適用します.この距離フィールドの全般的なスムージング用の,高速で 分離可能な平均フィルターです |

| Volume/Operations | SDF Grid Mean Curvature | SDFグリッド平均曲率 | 符号付き距離フィールドに平均曲率フロースムージングを適用します. 平均曲率に基づいた表面を導出し,高い曲率の領域をフラットなエリア に比べて自然な滑らかさにします |

| Volume/Operations | SDF Grid Median | SDFグリッドメディアン | 符号付き距離関数にメディアンフィルターを適用します.距離フィールド内のシャープな部分と端を維持しつつ,ノイズを減らします |

| Volume/Operations | SDF Grid Offset | SDFグリッドオフセット | 符号付き距離フィールドの表面をワールド空間の距離でずらします. 符号付き距離プロパティを維持しつつ,(正の値時に)膨張,または (負の値時に)収縮します |

| Volume/Operations | Field to Grid | フィールドのグリッド化 | 既存のボリュームグリッドトポロジー上に,新しい値の評価により新規グリッドを作成します |

| Volume/Operations | Prune Grid | グリッド最適化 | データをタイルや内部ノードに折り畳むことで,より効率的なボリュームグリッドストレージにします |

| Volume/Operations | Voxelize Grid | グリッドのボクセル化 | アクティブタイルをボクセル化することで,ボリュームグリッドの空疎な部分を除去します |

| Color | Gamma | ガンマ | ガンマ補正を適用 |

| Utilities | For Each Element | 要素繰り返し | |

| Utilities/Text | String to Value | 文字列の値化 | 与えられた文字列表現から数値を抽出します |

| Utilities/Vector | Map Range | 範囲マッピング | ある範囲からターゲットの範囲に値をマップします |

| Utilities/Vector | Radial Tiling | 放射タイリング | 放射タイリング用トランスフォーム座標系 |

| Utilities/Bundle | Combine Bundle | バンドル合成 | 複数のソケット値を一つに合成します. |

| Utilities/Bundle | Separate Bundle | バンドル分離 | バンドルを複数のソケットに分離します. |

| Utilities/Bundle | Join Bundle | バンドル統合 | 複数のバンドルを統合します |

| Utilities/Closure | Closure | クロージャ | |

| Utilities/Closure | Evaluate Closure | クロージャ評価 | 与えられたクロージャを実行します |

| Utilities/Rotation | Mix | ミックス | 係数で値をミックスします |

メニューの動作の変更

メニューはマウスポインタが離れても閉じなくなりました。特にポップアップメニューを閉じるには、メニュー以外の場所をクリック、Escキーを押す、項目を選択するなどの操作が必要になります。 PreferencesのInterfaceタブでメニュー項目にある「Close Menu on Leave」を有効にすると4.5以前の動作に戻ります。

UVエディタの強化

「UVアイランド選択モード」が新しく追加されました。マウスでクリックするだけでUVアイランド全体を選択できます。 3DビューポートとUVマップが同期(デフォルト設定)していても、アイランド間で共通の頂点が選択されなくなりました。 クリックして、移動(G)、回転(R)、スケール(S)でUVマップを簡単に整理できます。

Blender 4.5 の新機能

公式サイトの解説は、https://developer.blender.org/docs/release_notes/4.5/です。 このバージョンでは4.4以前に存在した494個のバグ修正が行われました。

Vulkanのサポート

これまでバックエンドの描画ライブラリには OpenGL が使われてきましたが、GPU とのデータ転送の最適化のために新しいグラフィックライブラリのVulkanを使えるようになりました。レンダリングエンジンにEEVEEを使った場合、私の環境では10-20%ほど速くなりました。

ジオメトリノードの変更

Blender 4.4 から追加されたジオメトリノードです。

| メニュー | node | ノード | 動作 |

|---|---|---|---|

| Input/Scene | Camera Info | カメラ情報 | カメラオブジェクトの情報を取得します |

| Grease Pencil/Read | Named Layer Selection | 名前付きレイヤー選択 | グリースペンシルレイヤーの選択を出力します |

| Grease Pencil/Write | Set Grease Pencil Color | グリースペンシルカラー設定 | 色と不透明度の属性をグリースペンシルジオメトリに設定します |

| Grease Pencil/Write | Set Grease Pencil Depth | グリースペンシル深度設定 | グリースペンシルで使用する深度の基準を設定します |

| Grease Pencil/Write | Set Grease Pencil Softness | グリースペンシルソフト設定 | グリースペンシルジオメトリに softness 属性を設定します |

| Instances | Instance Bounds | インスタンス境界 | 各インスタンスのジオメトリセットの境界位置を計算します |

| Mesh/Write | Set Mesh Normal | メッシュ法線設定 | 各メッシュ要素の法線ベクトルを格納します |

| Input/Import | Import CSV | CSVをインポート | CSV ファイルからジオメトリをインポートします |

| Input/Import | Import Text | テキストをインポート | テキストファイルから文字列をインポートします |

| Input/Import | Import VDB | VDBをインポート | .vdb ファイルからボリュームデータをインポートします |

| Volume/Read | Grid Info | グリッド情報 | ボリュームグリッドに関する情報を取得します |

| Utilities/Text | Format String | 文字列フォーマット | |

| Utilities/Text | Match String | 文字列マッチ | |

| Utilities/Field | Field Average | フィールド平均 | 与えられたフィールドの平均と中央値を計算します |

| Utilities/Field | Field Min & Max | フィールド最大最小 | 与えられたフィールドの最小値と最大値を計算します |

| Utilities/Field | Field Variance | フィールド分散 | 与えられたフィールドの標準偏差と分散を計算します |

| Utilities/Math | Bit Math | ビット演算 | 32ビット整数でビット演算を処理します |

Blender 4.4 の新機能

公式サイトの解説は、https://developer.blender.org/docs/release_notes/4.4/です。 このバージョンではプログラム内部で将来の機能追加に向けて大規模な変更と多くのバグ修正が行われました。 一方で目に見える大きな機能追加はない印象です。

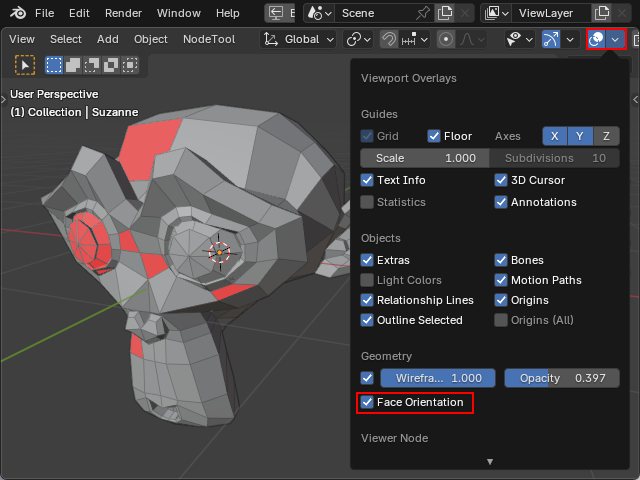

面の向きのオーバレイ

ポリゴンが外向き(面の法線ベクトルが外向き)が普通ですが、時に面が反転していて想定通りに表示されない場合があります。面の向きの違いを検出するため、外向きは青、内向きは赤で表示する機能 (Face Orientation) があります。 Blender 4.4 では面が反転しているときだけ赤で、外向きは通常の表示 (青く表示されない) になりました。面の向きのオプションを有効にしたまま通常の作業できるように変更されました。

ライトテーマでは外向きの面が青く表示されてしまいますが、それは不具合で次のバージョン(4.5 LTS)で修正されます。ライトテーマでブラシアセットの名前表示が文字が暗くて読めない不具合はBlender 4.4 で修正されました。

スカルプトモードの平面ブラシ

スカルプトモードのブラシのうち、「Fill / Deepen」、「Flatten / Contrast」、「Plateau」、「Scrape / Fill」、「Trim」が内部で Plane ブラシタイプを使うように変更されました。 パラメータの変更でこれらのブラシの動作が決められているので、設定によって中間的な動作をするブラシも実現できます。

平面ブラシタイプでは、頂点をブラシ平面に向かって平面の法線に平行に移動します。 「高さ」平面の上にある頂点の移動距離、「深さ」は平面の下にある頂点の移動距離に影響します。

| ブラシ | 高さ | 深度 | 逆モード | 法線を安定化 | 平面を安定化 |

|---|---|---|---|---|---|

| Fill / Deepen | 0.0 | 1.0 | 高さと深度を交換 | 0.0 | 0.0 |

| Flatten / Contrast | 1.0 | 1.0 | 移動方向を反転 | 0.0 | 0.0 |

| Plateau | 1.0 | 1.0 | 移動方向を反転 | 1.0 | 1.0 |

| Scrape / Fill | 1.0 | 0.0 | 高さと深度を交換 | 0.0 | 0.0 |

| Trim | 1.0 | 0.0 | 高さと深度を交換 | 1.0 | 0.0 |

ジオメトリノードの変更

Blender 4.4 のジオメトリノード一覧(263種類)

Blender 4.3 から追加されたジオメトリノードです。

| メニュー | node | ノード | 動作 |

|---|---|---|---|

| Input/Constant | Collection | コレクション | 単一コレクションを出力 |

| Input/Constant | Object | オブジェクト | 単一オブジェクトを出力します |

| Utilities/Text | Find in String | 文字列検索 |

Blender 4.3 の新機能

公式サイトの解説は、https://www.blender.org/download/releases/4-3/です。 ここでは多くの新機能の一部の紹介です。

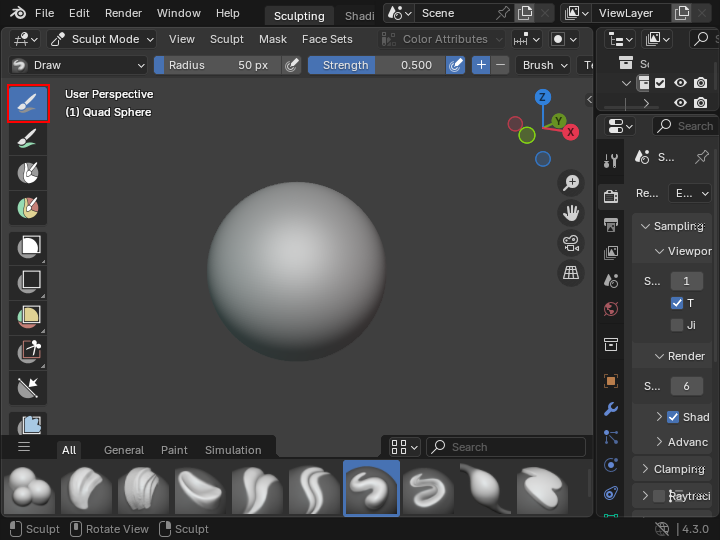

スカルプトモードのブラシ

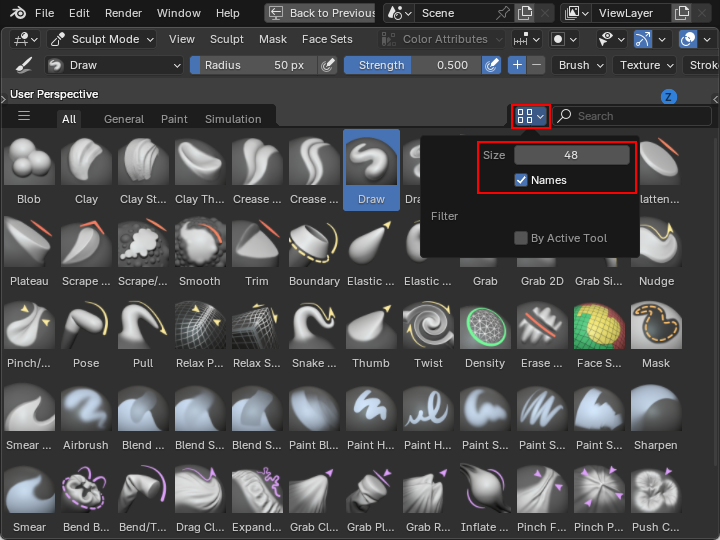

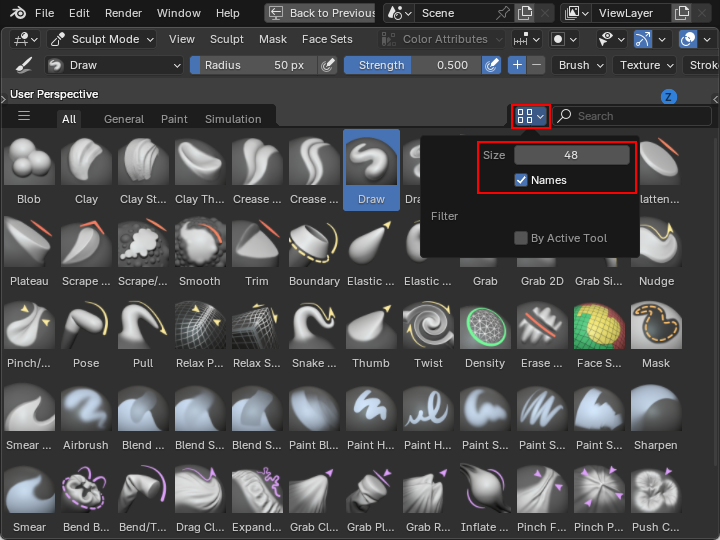

長い間変化の少なかったスカルプトモードですが、高速化とともにブラシの扱いが大きく変更されています。 スカルプトの画面の下にアセットシェルフが表示されるようになって、そこにブラシがアセットとして表示されます。これまでのようにツールバーからブラシを選択するのではなく、アセットシェルフでブラシを選択します。

モデリングの画面とアセットシェルフの境界をドラッグするとアセットシェルフの大きさを変更できます。またブラシアイコンのサイズとブラシの名称の表示も変更できます。

ブラシをアセットとして管理できるため、アセットブラウザにもブラシが表示されるようになりました。

アセットでも、ブラシのショートカットは使えます。

| ブラシ | ショートカット |

|---|---|

| Draw | [V] |

| Smooth | [S] |

| Cray Strips | [C] |

| Grab | [G] |

| Snake Hook | [K] |

| Mask | [M] |

| Crease Polish | [Shift + C] |

| Scrape/mmmFill | [Shift + T] |

| Inflate/Deflate | [I] |

| Pinch/Magnify | [P] |

ジオメトリノードの変更

Blender 4.2 から追加されたジオメトリノードです。

| メニュー | node | ノード | 動作 |

|---|---|---|---|

| Input/Scene | Named Layer Selection | 名前付きレイヤー選択 | グリースペンシルレイヤーの選択を出力します |

| Output | Warning | 警告 | カスタムの警告をノードグループに作成します |

| Curve/Operations | Curves to Grease Pencil | カーブのグリースペンシル化 | |

| Curve/Operations | Grease Pencil to Curves | グリースペンシルのカーブ化 | グリースペンシルレイヤーをカーブインスタンスに変換します |

| Curve/Operations | Merge Layers | レイヤー統合 | グリースペンシルレイヤーのグループを一つに統合します |

| Geometry/Write | Set Geometry Name | ジオメトリ名設定 | デバッグ用にジオメトリに名前を設定します |

| Texture | Gabor Texture | Gaborテクスチャ | Gabor ノイズを生成します |

| Utilities | Repeat Input | リピート入力 | |

| Utilities | Repeat Output | リピート出力 | |

| Utilities/Math | Integer Math | 整数式 | |

| Utilities/Math | Hash Value | ハッシュ値 | |

| Utilities/Matrix | Matrix Determinant | 行列式 | |

| Gizmo | Dial Gizmo | ダイアルギズモ | ビューポートにある値のダイアルギズモを表示します |

| Gizmo | Linear Gizmo | リニアギズモ | ビューポートにある値のリニアギズモを表示します |

| Gizmo | Transform Gizmo | トランスフォームギズモ | ビューポートにトランスフォームギズモを表示します |

Blender 4.2 の新機能

公式サイトの解説は、https://www.blender.org/download/releases/4-2/です。

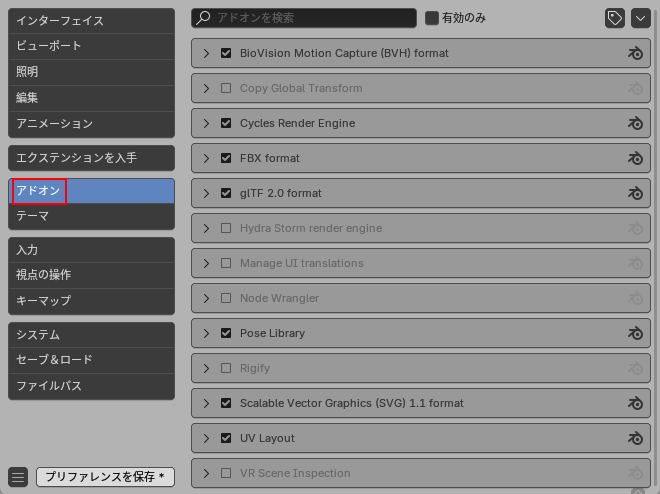

エクステンション

アドオンは一部のコアアドオンを除いて、「エクステンション」としてネットワーク経由で https://extensions.blender.org/ からダウンロードするように変更されました。

Node Wranglar と Rigify はコアアドオンとして同梱されています。

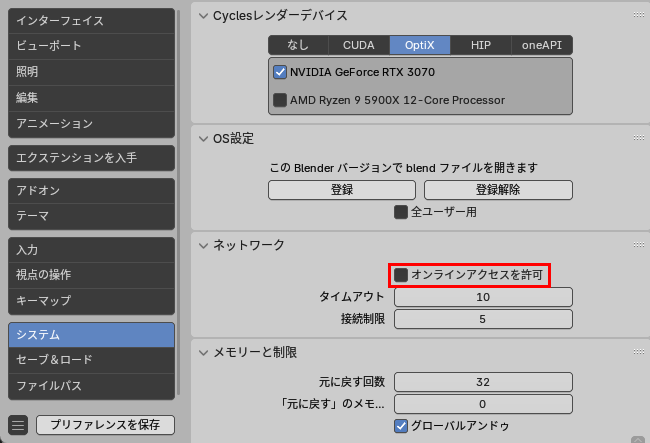

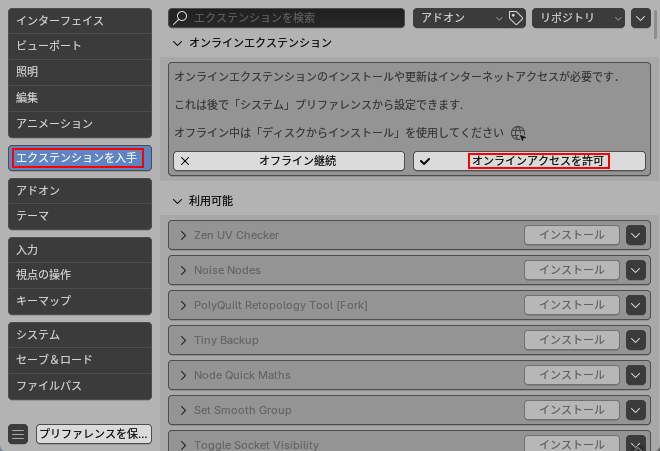

エクステンションからアドオンをダウンロードするためには「オンラインアクセスを許可」する必要があります。

プリファレンスの「エクステンションを入手」から「オンラインアクセスを許可」する事もできます。

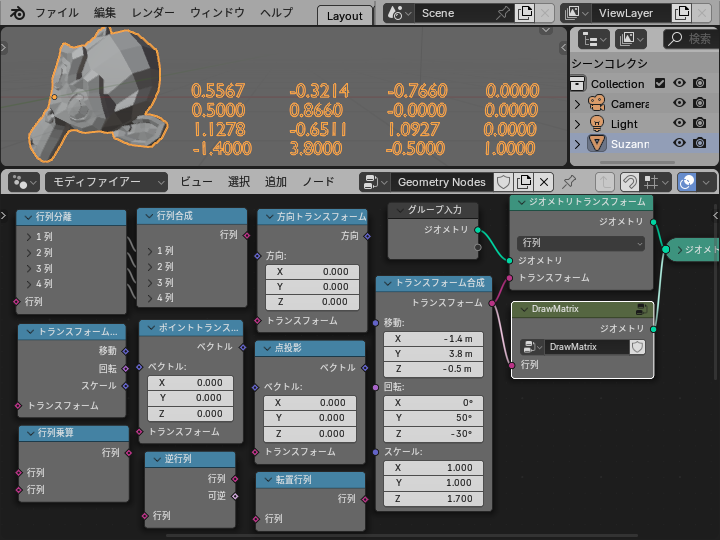

ジオメトリノードの変更

Blender 4.1 から追加されたジオメトリノードです。

| メニュー | node | ノード | 意味 |

|---|---|---|---|

| Input/Constant | Rotation | 回転 | |

| Input/Scene | Mouse Position | マウス位置 | マウスカーソル位置を取得します |

| Input/Scene | Viewport Transform | ビューポート変換 | 3Dビューポートのビューの方向と位置を取得します |

| Geometry/Read | Active Element | アクティブ要素 | 編集されたジオメトリのアクティブ要素のインデックス(ツール実行用) |

| Instances | Set Instance Transform | インスタンストランスフォーム設定 | インスタンス毎にトランスフォーム行列を設定します |

| Instances | Instance Transform | インスタンストランスフォーム | ジオメトリ内の各インスタンスの完全なトランスフォーム情報を取得します |

| Volume/Sample | Sample Grid | グリッドサンプル | |

| Volume/Sample | Sample Grid Index | グリッドインデックスサンプル | 指定のボクセルのボリュームグリッドの値を取得します |

| Utilities/Rotation | Align Rotation to Vector | 回転をベクトルに整列 | |

| Utilities/Rotation | Axes to Rotation | 二軸の回転化 | |

| Utilities/Matrix | Combine Matrix | 行列合成 | 各値から 4x4 の行列を組み立てます |

| Utilities/Matrix | Combine Transform | トランスフォーム合成 | |

| Utilities/Matrix | Invert Matrix | 逆行列 | |

| Utilities/Matrix | Multiply Matrices | 行列乗算 | |

| Utilities/Matrix | Project Point | 点投影 | |

| Utilities/Matrix | Separate Matrix | 行列分離 | 4x4 行列を各値に分離します |

| Utilities/Matrix | Separate Transform | トランスフォーム分離 | |

| Utilities/Matrix | Transform Direction | 方向トランスフォーム | |

| Utilities/Matrix | Transform Point | ポイントトランスフォーム | |

| Utilities/Matrix | Transpose Matrix | 転置行列 |

変換行列を扱う機能が追加されています。

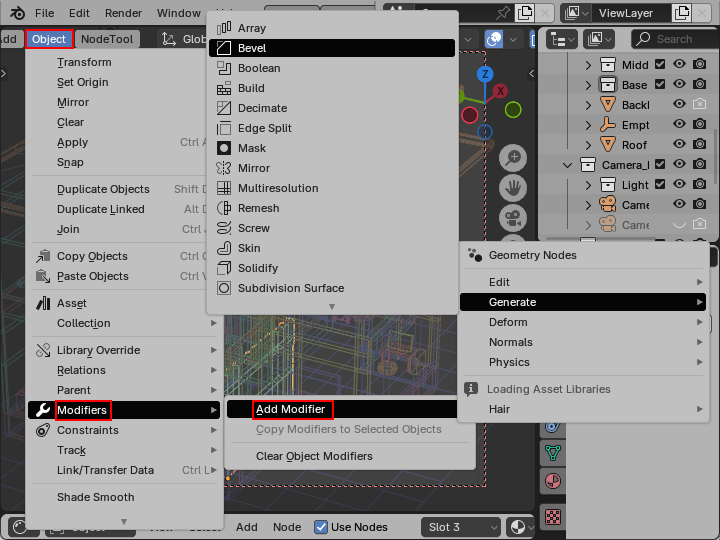

オブジェクトメニューのモディファイア

オブジェクトメニューにモディファイアの項目が追加されました。選択したオブジェクトに一括してモディファイアを追加したり、アクティブオブジェクトのモディファイアをコピーしたりできるようになりました。

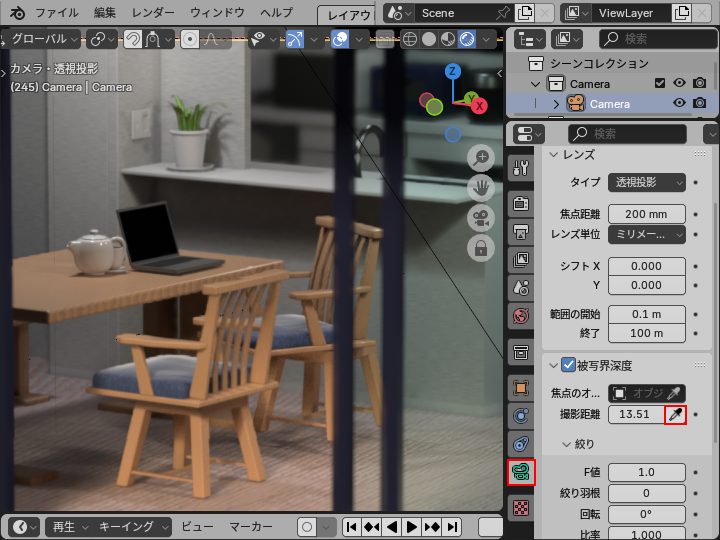

カメラの焦点距離の設定

Blender 4.2 Alpha で、カメラの焦点距離の項目にあるアイドロッパーのアイコンを押して、3Dビューポート内のオブジェクトをクリックすると、簡単にそのオブジェクトまでの焦点距離を設定できるようになりました。オブジェクトの指定/解除の必要がないので少し楽になります。

Cyclesカーネルのzstdによる圧縮

Cycles のカーネルが zstd で圧縮されるようになりました。 インストール時のディスク領域が350MB近く小さくなりました。 圧縮/展開が速い Zstandard (zstd) は Blender 3.0から .blend ファイルの圧縮にも使われています。

Blender 4.1 の新機能

公式サイトの解説は、https://www.blender.org/download/releases/4-1/です。

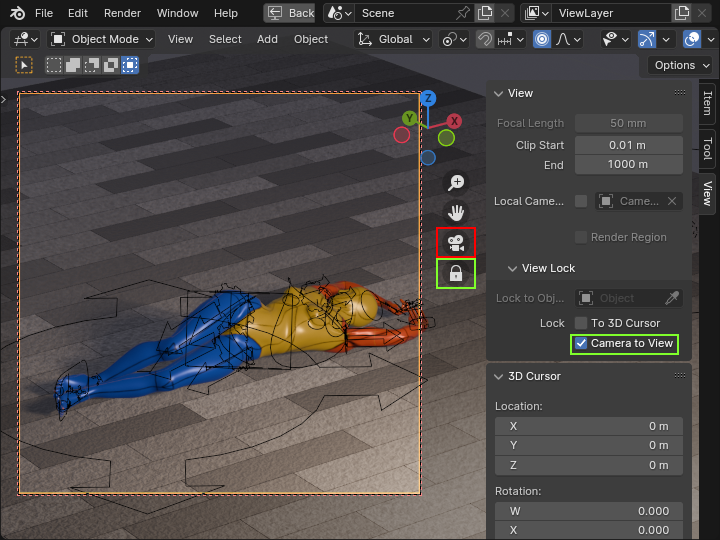

カメラとビューの同期

ナビゲーションギズモに鍵マークが追加されました。カメラビューの時「Camera to View」を鍵マークでトグルできます。 ロック状態ではカメラがビューと同期して移動します。

ジオメトリノードの変更

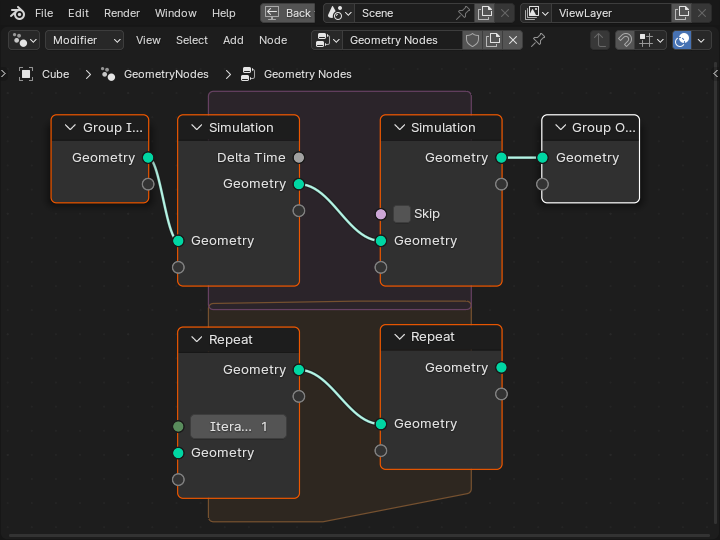

ジオメトリノードに関して、シミュレーションゾーンやリピートゾーンのノードのタイトルが Input / Output がなくなってシンプルになりました。

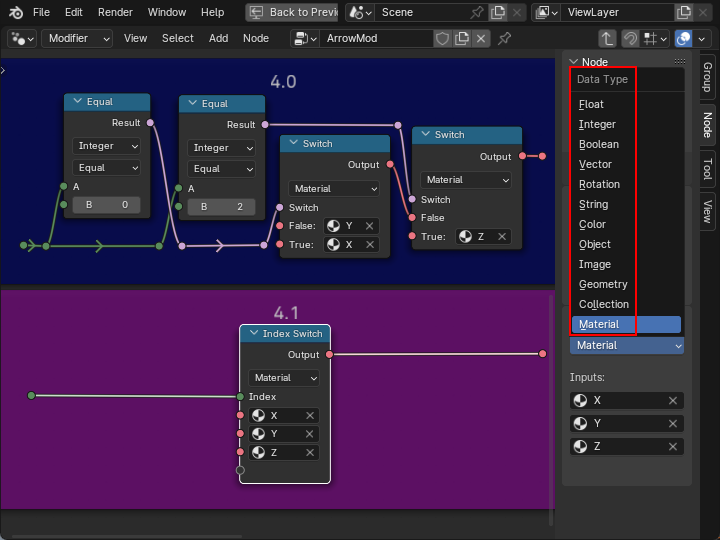

ジオメトリノードに Index Switch が追加されました。 マテリアル、ジオメトリなどの色々な種類のデータを簡単に切り替えることができます。

これは3種類のマテリアルを入力の整数で切り替える例。

追加されたジオメトリノード

Blender 4.0 から Blender 4.1 で追加されたジオメトリノードです。

| Add Menu | Name | ノード名 | 説明 |

|---|---|---|---|

| Input/Scene | Active Camera | アクティブカメラ | シーンのアクティブカメラを取得します |

| Geometry/Operations | Bake | ベイク | 入力データをキャッシュし,再計算なしで使用できるようにします |

| Geometry/Operations | Sort Elements | 要素ソート | ジオメトリの要素を再配置し,インデックスを変更します |

| Geometry/Operations | Split to Instances | インスタンスに分離 | 同じグループの要素を含む別のジオメトリを作成します |

| Volume/Read | Get Named Grid | 名前付きグリッド取得 | ボリュームジオメトリから指定の名前のボリュームグリッドを取得します |

| Volume/Write | Store Named Grid | 名前付きグリッド格納 | グリッドデータを指定の名前でボリュームジオメトリに格納します |

| Utilities | Index Switch | インデックススイッチ | インデックスで任意の番号の値を選択します |

| Utilities | Menu Switch | メニュースイッチ | 複数の入力から名前で選択します |

| Utilties/Color | Blackbody | 黒体 | 黒体温度を RGB 値に変換します |

| Utilities/Rotation | Rotate Rotation | 回転を回転 |

削除されたジオメトリノード

マスグレイブテクスチャはノイズテクスチャノードと統合されました。

| Add Menu | Name | ノード名 | 説明 |

|---|---|---|---|

| Texture | Musgrave Texture | マスグレイブテクスチャ | フラクタルパーリンノイズを生成します.ノイズテクスチャノードと違い,オクターブの組み合わせがコントロールできます |

| Utilities/Rotation | Rotate Euler | オイラー回転 |

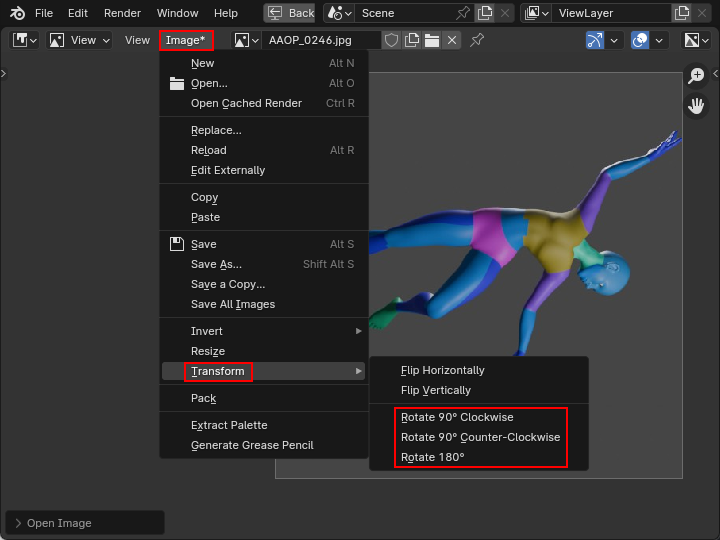

画像の回転機能

イメージエディタとUVエディタに画像を90度回転する機能が追加されました。 メニューもFlip から Transform に変更されました。

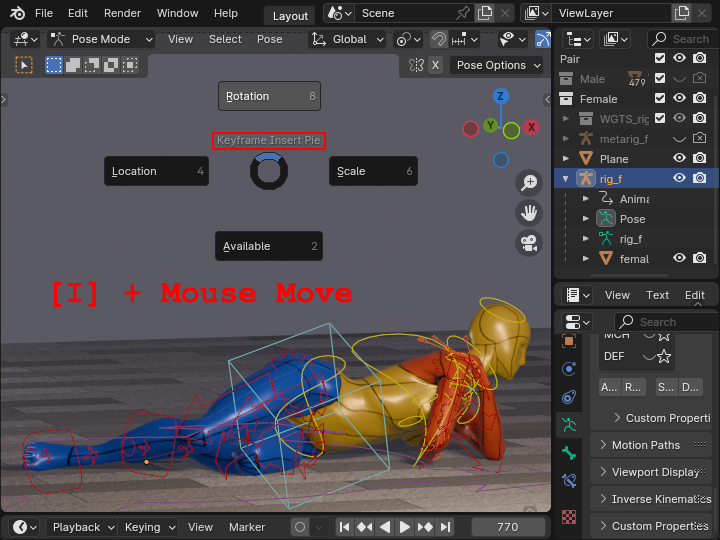

キーフレーム挿入のパイメニュー

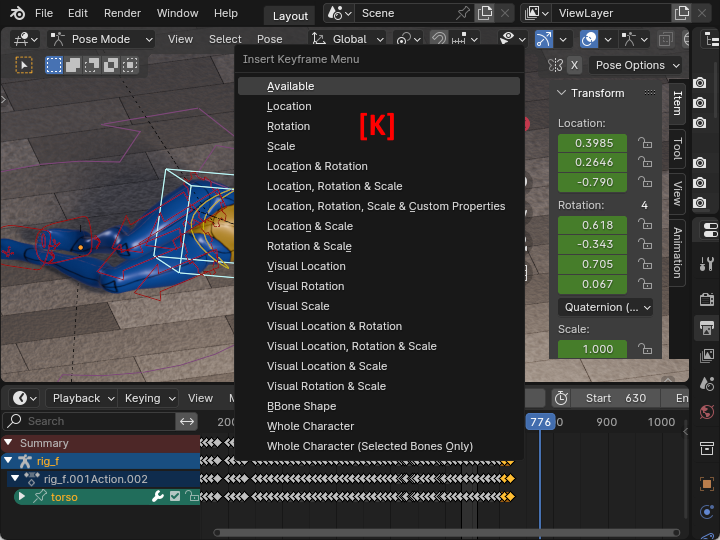

「Pie Menu on Drag」をセットしていると、[I]を押しながらマウスを移動するとキーフレーム挿入のパイメニューが表示されるようになりました。回転や位置の変更だけのキーを挿入する場合に便利です。

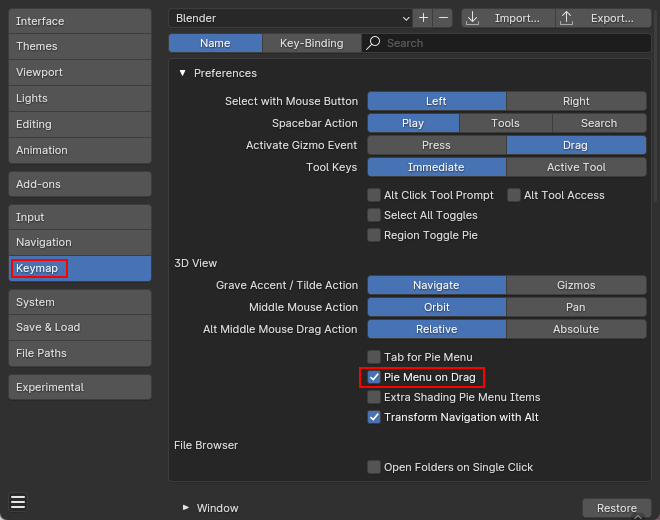

Preferences の Keymap で「Pie Menu on Drag」をセットします。

従来のキーフレームの挿入 (Insert Keyframe Menu) は[I]から[K]に変更されています。

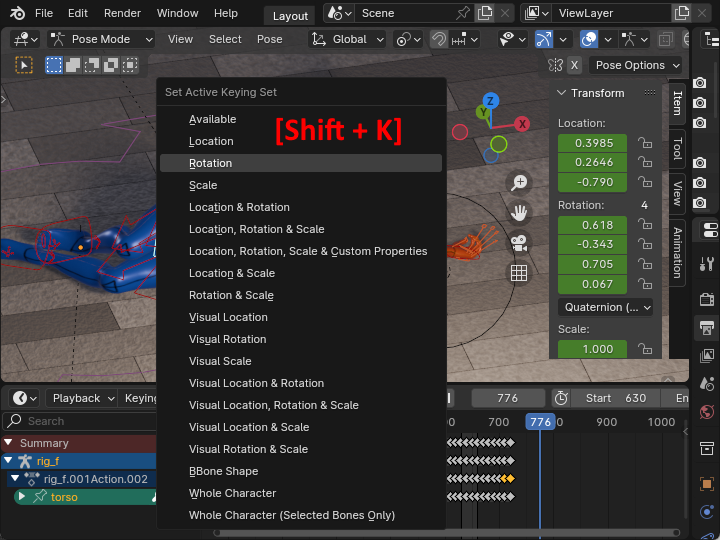

Active Keying Set の設定は [Shift + K]です。

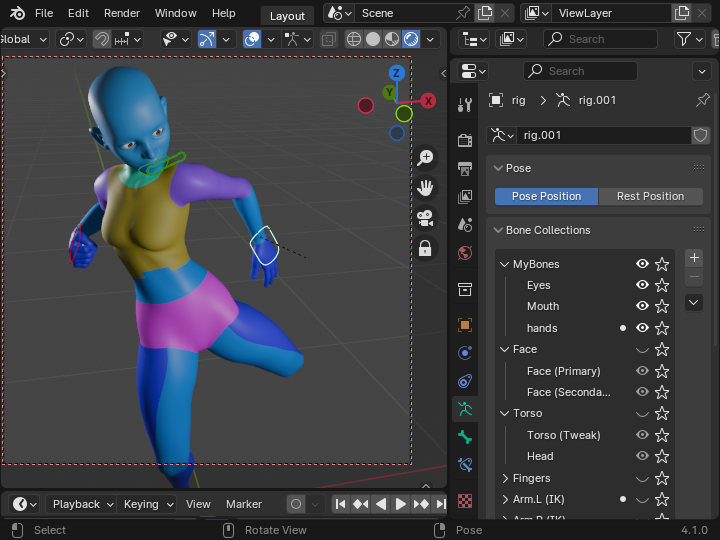

ボーンコレクションの階層構造

ボーンコレクションに階層構造が追加されました。 子コレクションを追加するためには、コレクションをドラッグして、親となるコレクションにドロップします。 上位のボーンコレクションを非表示にすると、子も非表示になります。

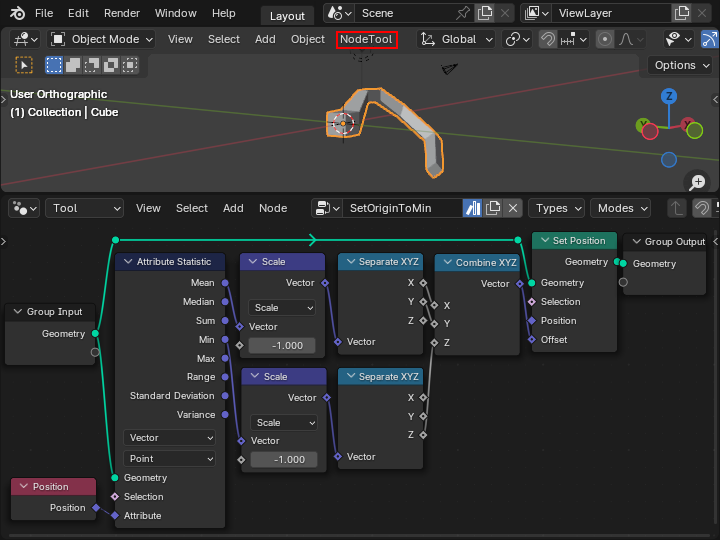

オブジェクトモードのノードツール

ノードツールがオブジェクトモードでも使えるようになりました。モディファイアを選択して、適用して、といった手順が不要になるので便利。

この例では、原点をオブジェクトの下の中心に置くようにオブジェクトが移動します。原点自体が移動できればもっと便利ですが。

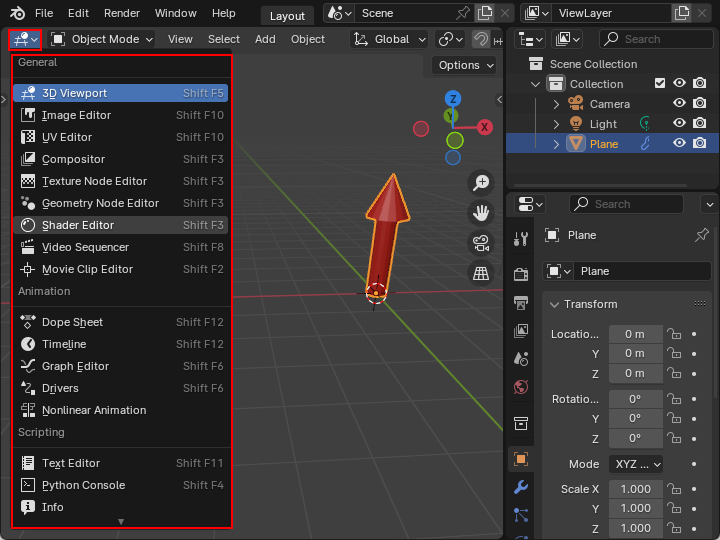

エディタータイプのメニュー

エディタータイプの選択用のメニューが、ウィンドウの幅によって1列のドロップダウンリスト表示もできるようになりました。

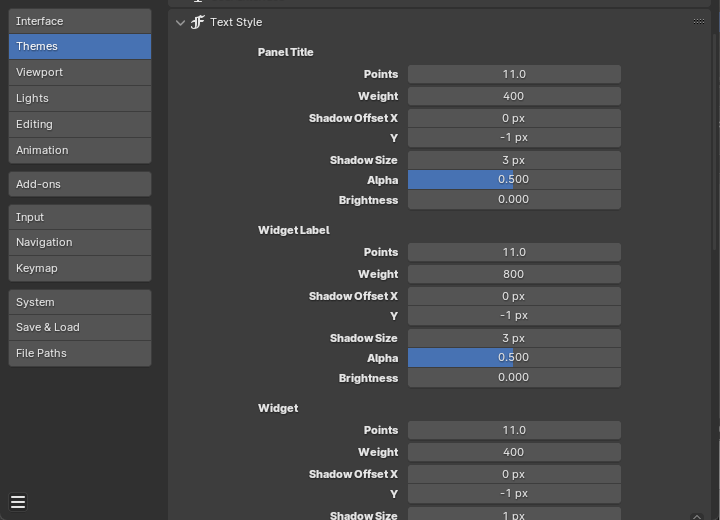

パネルのフォントウェイトの変更

パネルのフォントのウェイトを変更できるようになりました。

Blender 4.0 の新機能

Blender 4.0 は、Blender 3.0 から2年ぶりのメジャーバージョンアップです。

異なるバージョンの blend ファイルの互換性についても定義され、古いバージョンのBlenderとのデータの移行は Blender 3.6 を介して行えるようにメンテナンスされるようです。

メッシュの保存形式が変更されたため、Blender 3.5以前のバージョンでは 4.0 で保存されたファイルは読めません。 Blender 3.6 は、4.0 のファイルを古いバージョンと互換性のある形式で保存できます。

デフォルトフォントが変更されて、文字が少しくっきりしました。また「I (アイ)」と「l (エル)」が区別できるようになりました。

公式サイトの解説は、https://www.blender.org/download/releases/4-0/です。

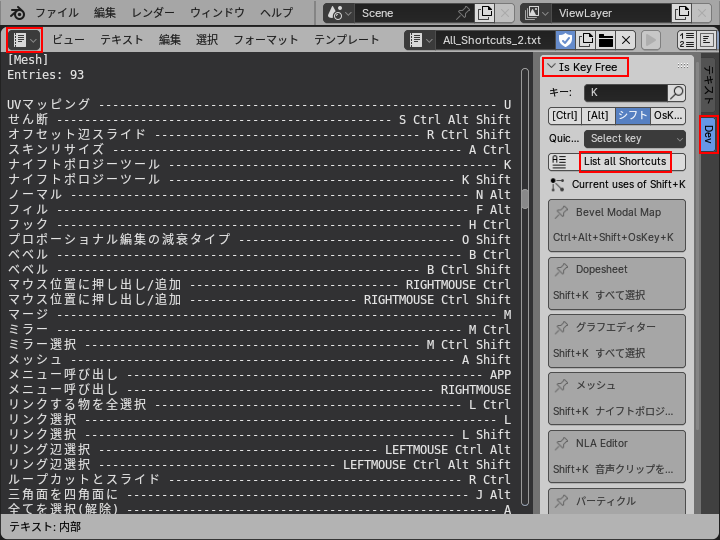

Is Key Freeアドオンの修正

Blender の標準アドオンの「Is key Free」がBlender 3.0以降正常に動作しなかった部分(修飾キーが表示されない、漢字やハングルで表示が乱れる)を修正しました。 Blender 4.0 では、すべてのショートカット(2923!)が日本語でリストされたファイルを作成できます。 「Is key Free」を有効にして、テキストエディタのサイドバーのDevを選択して「List all Shortcuts」ボタンを押すとリストが表示されます。

Blender3.6以前でも「4.0\scripts\addons\development_iskeyfree.py」と置き換えるだけで正しく動作します。

なぜマイナーなアドオンの説明が最初にあるかというと、私が修正パッチを送ったからです😛

ジオメトリノードのノード追加

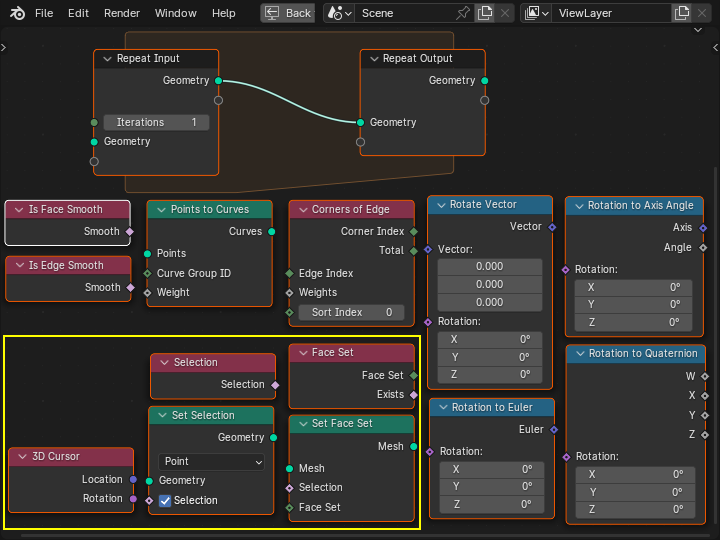

Blender 4.0 で繰り返しができるリピートゾーンが追加されました。

黄色の枠内のノードは、編集モード用のツールをGeometry node で作る事ができる、Node Tool 用のノードです。

リピートゾーン

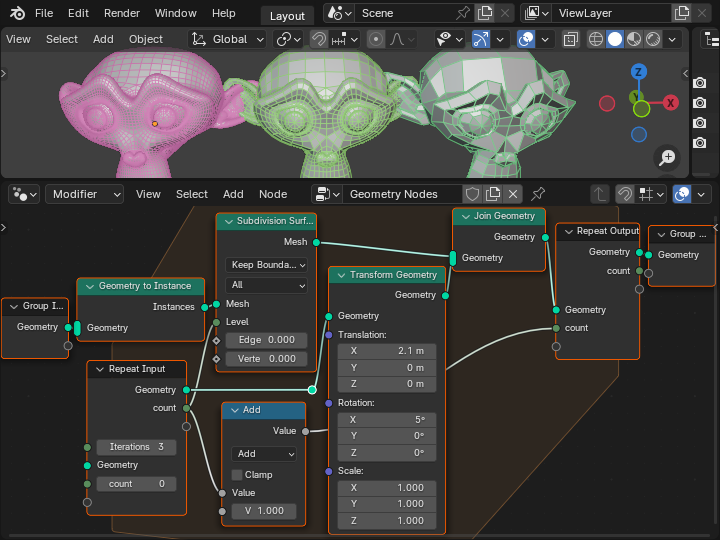

リピートゾーンは範囲内のノードの実行を指定した回数を繰り返す事ができる機能です。

フレームの描画毎に来る返すシミュレーションゾーンと異なり、1回の描画で一度に繰り返します。

以下の例では、サブディビジョンと移動を3回繰り返すノードです。

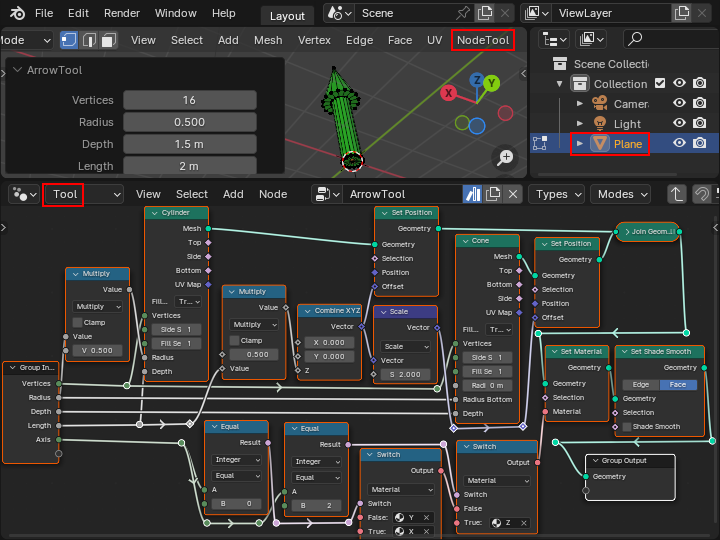

ノードツール

ノードツールは、編集モードまたはスカルプトモード用のツールをジオメトリノードで作成するものです。

Python でコードを書かないでも、ジオメトリノードを使って編集ツールを作成できるようになりました。

以下の例は、平面のオブジェクトに矢印を作成するノードツールを適用しました。

モディファイアと異なって、平面は矢印のオブジェクトに不可逆に変更されます。

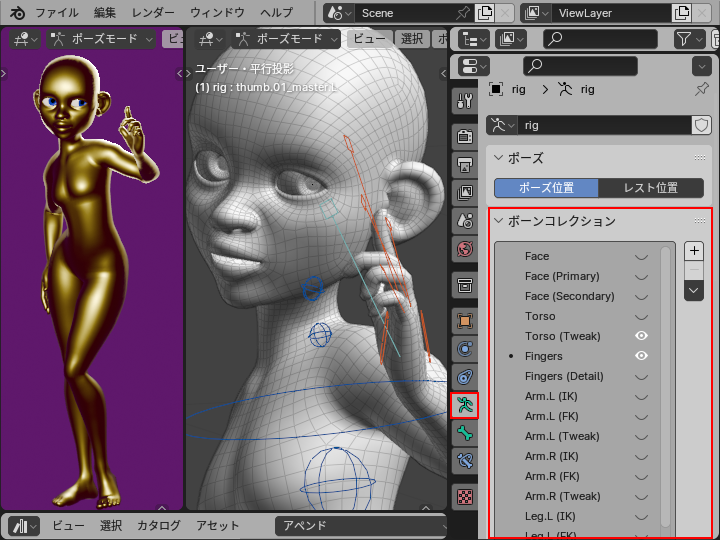

ボーンコレクション

慣れないと分かりづらかったボーンレイヤーが、ボーンコレクションという表示に変わりました。 Rigifyも修正されて、サイドバーを使わなくでも識別しやすくなっています。

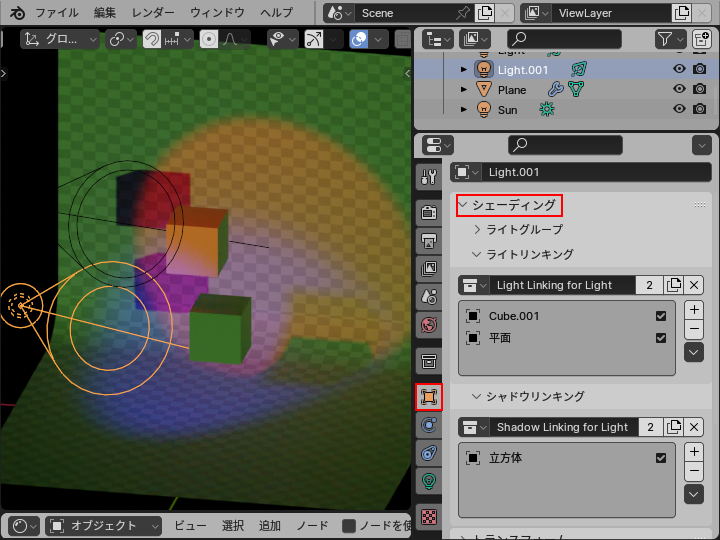

ライトリンキングとシャドウリンキング

CyclesでLight Linking と Shadow Linking が使えるようになりました。オブジェクトごとに光源の影響(照明と影)の ON/OFF ができます。

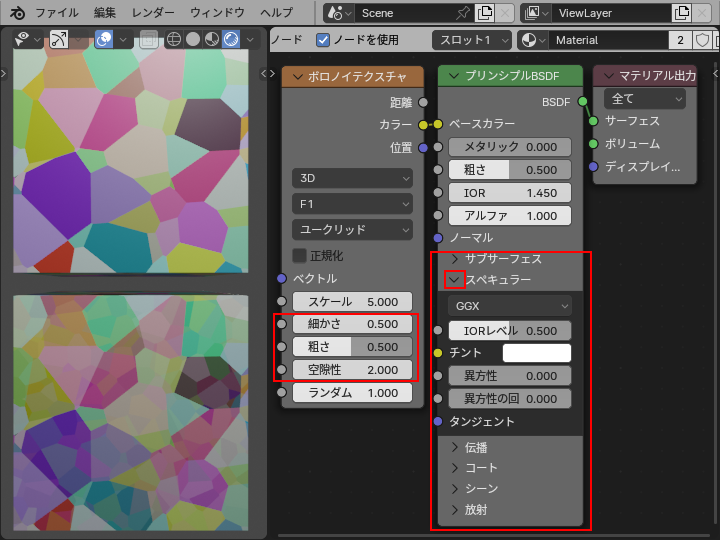

ボロノイテクスチャ

Voronoi Texture で フラクタル的にパターンを重ねて複雑なテクスチャを生成できるようになりました。 Detail で次元の高いテクスチャを重ねるレイヤーの数、Lacunarity でレイヤー毎の細かさの変化量を指定します。上はDetail=0。

また、プリンシプルBSDFでソケットをパネル毎にたためるようになりました。

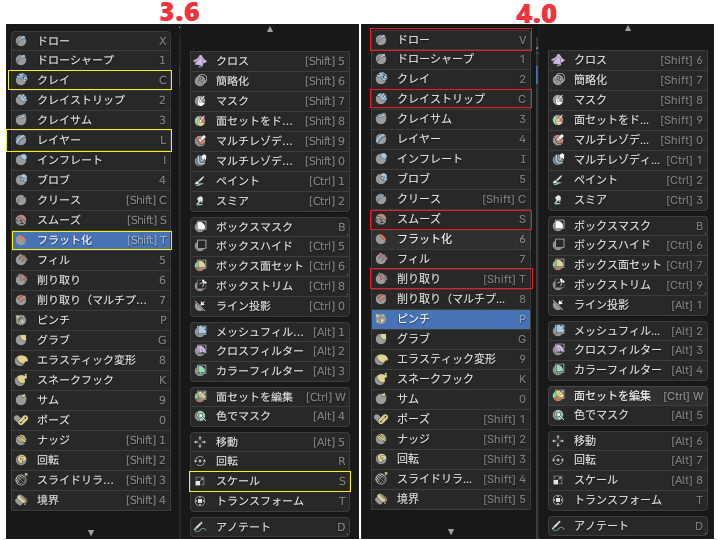

スカルプトモードのショートカットの変更

スカルプトモードのブラシ選択のショートカットが変更されました。 よく使う Draw と Smooth が変わったのは影響が大きいかも。

| キー | ブラシ |

|---|---|

| [V] | Draw |

| [S] | Smooth |

| [Shift+T] | Scrape |

| [C] | Clay Strips |

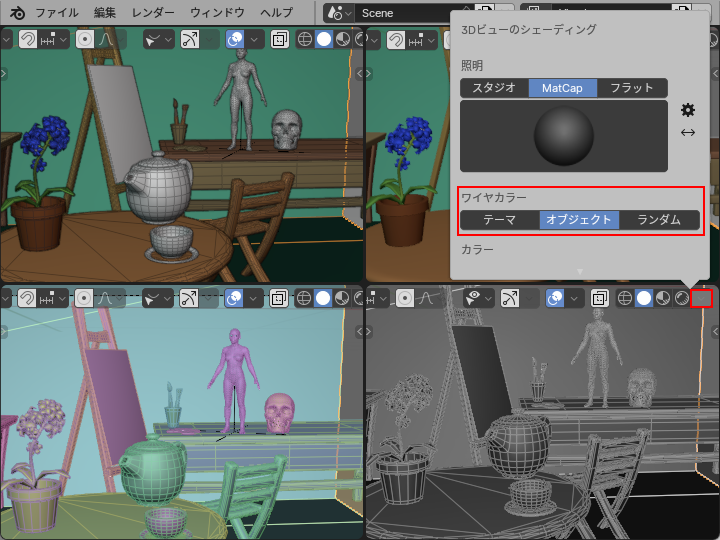

ワイヤーフレームの色の設定

ワイヤーフレームの色の設定が、ワイヤーフレームモード以外のシェイディングモードでも反映されるようになりました。

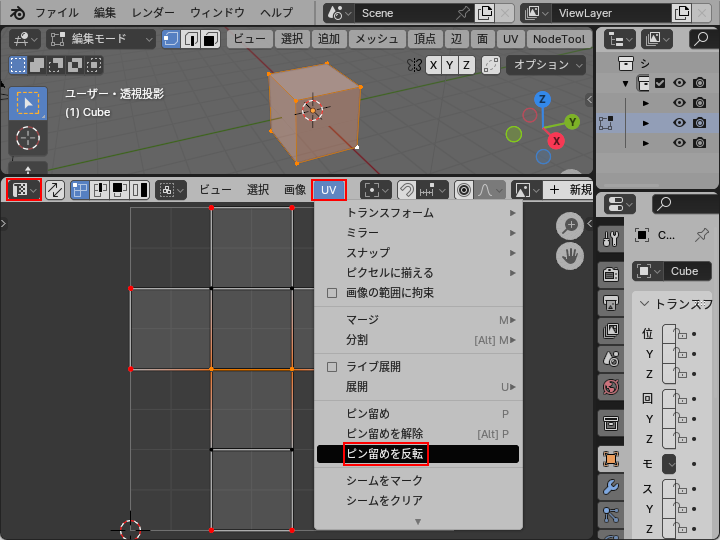

UVエディタのピンの反転

UV エディタのメニューに Invert Pins が追加されています。選択した頂点のピン状態を反転できます。

Blender 3.6 の新機能

Blender 3.6 は、いくつもの便利な機能が追加されています。

公式サイトの解説は、https://www.blender.org/download/releases/3-6/です。

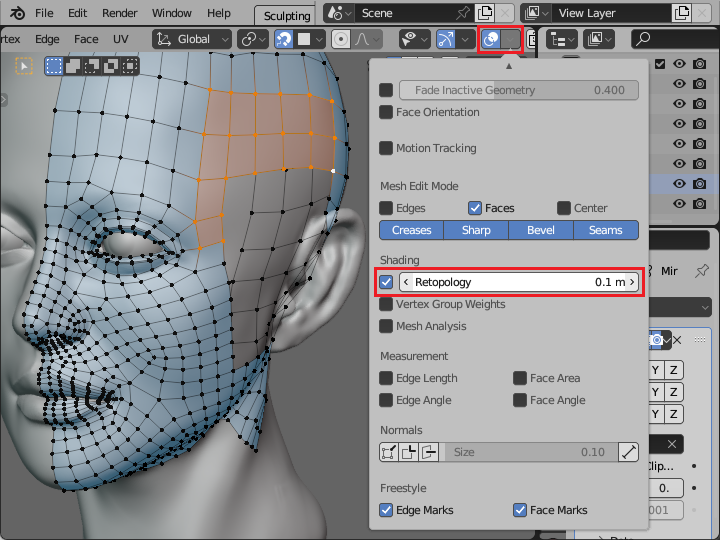

リトポロジー用のオーバレイの追加

リトポロジーを行う物体を透過して見ながら、頂点や面を追加する場合の設定に苦労することがなくなりました。リトポロジー用のオーバレイを有効にするだけです。面の裏側の頂点は選択されないため、楽になります。 数値はどの程度画面側に移動して表示するかを決めます。

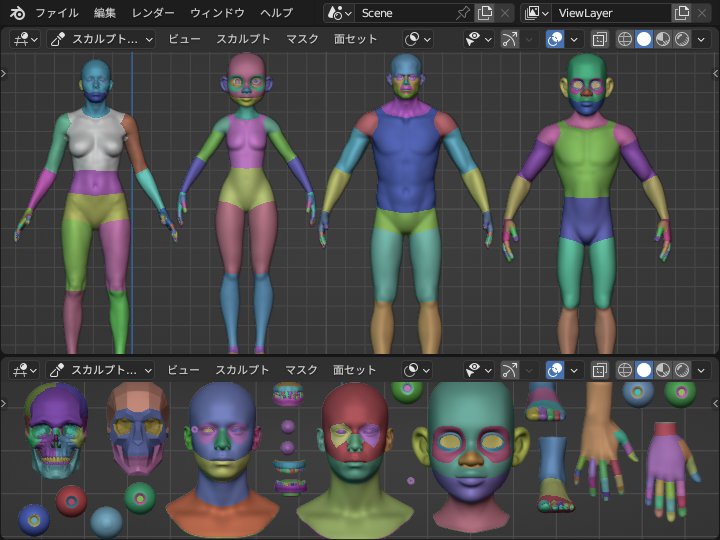

アセットライブラリの追加

人体モデル用のアセットライブラリが追加されました。 ほぼ制限のないライセンス (CC0) なので使いやすいと思います。もう顔や人体のメッシュを探す必要はありません。

使い方の詳細はこちらのページに書きました。

シミュレーションノードの追加

ジオメトリノードに1組のシミュレーションノードが追加されました。

この動画は、シミュレーションノードの例として、赤い球の位置で緑の立方体の位置が変化します。前のフレームの立方体の位置(offset)を使っています。

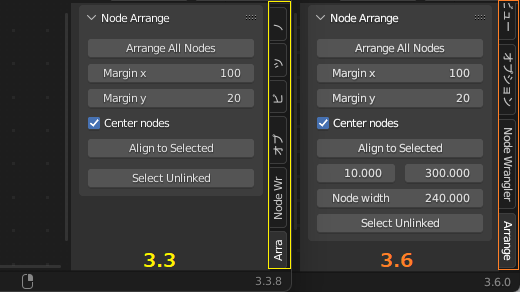

サイドバーのタブの表示

サイドバーのタブがスクロールできるようになって、表示の向きが変わりました。アドオンが増えてタブが読めなくなることがなくなります。

Blender 3.5 以前の新機能

バージョンが進んで、このページも長くなりすぎたので 別のページ に移動しました。

Blender 2.8 - 5.0 の使い方 [目次]

- (01) インストールと日本語化

- (02) 画面構成とモード

- (03) オブジェクトモード

- (04) 球と円柱でモデリング

- (05) スカルプトモード

- (06) 編集モード

- (07) リトポロジー

- (08) Python スクリプト

- (09) マテリアル (1)

- (10) マテリアル (2)

- (11) マテリアル (3)

- (12) アーマチュア(ボーン)

- (13) Rigifyによるリギング

- (14) パーティクルヘア

- (15) グリースペンシル

- (16) ジオメトリーノード (1)

- (17) ジオメトリーノード (2)

- (18) カメラ

- (19) ジオメトリーノード (3)

- (20) 新ヘアシステム Hair Curves

- (21) ヘアカーブの進化

- (22) Vector Displacement Mapブラシ

- (23) アセットライブラリ

- (24) シミュレーションゾーン

- (25) ボーンコレクションとRigify